같은 저출산·고령화 국가임에도 일본은 청년 완전고용 상태이나 현재 한국은 체감 청년실업률 22%로 상반된다. 그렇다면 한국은 언제쯤 일본처럼 될까?

2026년까지 만 15~64세 생산가능인구는 218만3000명 줄어드는데, 감소 인원의 87%가 20대 청년이다. 그렇다고 청년 고용사정이 나아지기 보다는 고령층이 은퇴를 미루고 고용시장 진출을 막을 것이란 전망이다.

고용노동부는 12월 19일 ‘2016~2026 중장기 인력 수급 전망 및 시사점’을 발표했다. 향후 10년간 공급 측면에서는 저출산·고령화·고학력화 현상이 심화될 전망이다. 수요측면에서는 기술발전과 산업 구조조정으로 직업 구조가 크게 바뀔 것으로 예상된다. 또 학령인구 감소로 공급인력이 줄어들면서 신규인력 부족 상황에 직면할 것이다.

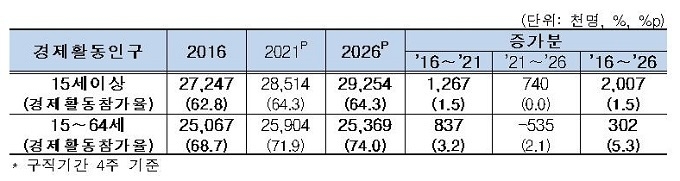

공급측면에서 앞으로 10년 동안 15세 이상 경제활동인구는 10년간 200만명 늘어난다. 그런데 15~64세 경제활동인구는 30만2000명 증가에 그친다. 15~64세의 경제활동인구는 인구 감소로 30만 명밖에 늘어나지 않으나 경제활동참가율은 5.3%p 상승할 것으로 예측됐다.

즉 청년(15~29세)과 중년(30~54세)의 경제활동인구는 감소하나 대학진학률 둔화, 여성 노동시장 참여 증가로 참가율은 큰 폭으로 상승한 것이다. 대신 65세 이상 고령층이 은퇴시기를 연장하고 고용시장에 더 머무르려 하기 때문에 청년의 고용시장 진출은 더 어려워질 수 있다.

◇경제활동인구 및 경제활동참가율 전망

수요측면에서는 15세 이상 취업자는 2026년까지 190만명 증가하고 고용률은 1.4%p 증가할 것으로 봤다. 산업별로는 서비스업 179만명, 제조업 22만명 증가하나 해외생산 확대와 산업구조조정으로 증가폭은 둔화된다고 봤다.

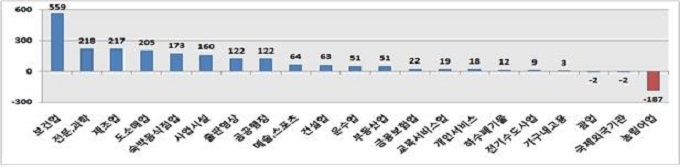

◇2016~2026년간 산업별 취업자 증가 전망(천명)

세부적으로 보면 제조업의 경우 전자(+2.5만명), 의료·정밀기기(+3.2만명), 의료용 물질·의약품(+2.4만명), 식료품(=4만명) 등이다. 서비스업은 고령화에 따른 수요 증가로 사회복지서비스업(+29.3만명), 보건업(26.6만명)이 큰 폭으로 증가한다. 또 출판·영상·방송통신·정보서비스업(+12만명), 전문·과학·기술서비스업(+22만명)은 기술혁명 영향으로, 도·소매업(+21만명), 숙박·음식점업(+17만명)은 소득 증대, 내수시장 확대로 점진적 증가가 예상된다.

직업별로는 숙련수준이 높은 전문가가 큰 폭으로 증가(+73만명)하나 기능원과 장치 기계조립 종사자는 자동화, 기술 발전으로 소폭 증가에 그칠 것으로 봤다. 농림어업은 큰 폭 감소할 전망이다.

세부 직업별(소분류)로는 경영사무원이 가장 크게 증가하고 사회복지 수요 확대로 관련 직업(사회복지종사자, 의료·복지 서비스종사자, 보건의료종사자) 종사자가 큰 폭 증가가 예상된다. 반면 농립어업, 섬유·의복 종사, 학령인구 감소로 학교교사는 감소할 전망이다.

한편 고교 졸업생 수가 2026년에 45만명 선에 그칠 전망이다. 2016년에 비해 16만명 감소한 수치다. 2016년 대학정원 52만명에도 미치지 못한다. 대학 구조조정을 비롯한 교육체계 개혁이 불가피하다.

고용노동부는 그 대책으로 △효율적 인력활용 모색 △학령인구 감소 등에 따른 교육개혁 지속 △사회안전망 강화 등을 제안했다. 화장품업계도 인력 수급 측면에서 중장기 계획 수립이 필요하다.