미국 화장품규제 현대화법(MoCRA)의 시설 및 제품 등록 의무화 규정이 불과 1주일 후인 7월 1일부터 발효된다. FDA가 1938년 ‘연방 식품, 의약품 및 화장품법’ 제정 후 84년만에 바뀌는데 화장품 규제가 핵심이다.

업계에서는 7월 1일 이후 FDA의 행보에 촉각을 세우고 있다. 올해 1~5월 누계 미국향 화장품 수출은 7억 1428만달러로 68%나 증가했다. 총 수출액 중 18%를 차지하는 등 미국 시장 변화에 따라 수출 환경이 출렁될 가능성도 있어, 기업별 각별한 관심과 주의가 요구된다.

지난 1월 31일 식약처 초청 설명회에서 미국 FDA 담당 과장 린다 캣즈(Dr. Linda Katz_ Director, office of Cosmetics & Colors)는 △ 미국 MoCRA 시행 배경과 개요, △ 제품리스팅+시설등록, △ 코스메틱스 디렉트(Cosmetics Direct), △ 법정 기한 등을 소개하고, 41개 항목의 사전질의, 실시간 채팅에 대해 답변했다.

린다 캣즈 박사는 “MoCRA 시행 이후 FDA 권한은 ▲ 1938년 이후 화장품 규제법에 있어 중요한 첫 번째 변경 사항 ▲ FD&C 법 하에서 신규 권한 부여 ▲ FDA에서 향후 몇 년 간 여러 신규 요구사항 발표 ▲ 해당 규제조항은 특정 조항에 따라 1년 내지는 2년 이상의 기간 내 시행 가능 등의 의미가 있다”고 말했다. 이는 MoCRA 이전 자율 등록에 비해 FDA의 권한이 광범위하게 작동할 가능성을 내포한다.

시설 등록 및 제품 리스팅 시 정책 담당자의 부연 설명에서 한국 기업들은 맥락을 이해하고 대비를 갖춰야 한다.

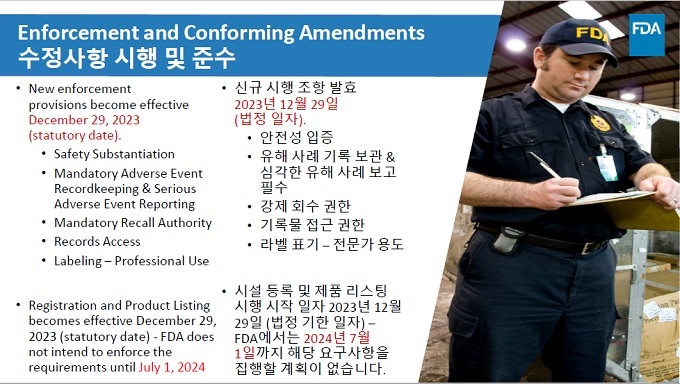

MoCRA의 주요 규정은 6가지로 ➊ 안전성 입증(Safety Substantiation) ➋ 유해사례 보고 기록 보관 및 심각한 유해사례 보고 필수(Mandatory Adverse Event Recordkeeping & Serious Adverse Event Reporting) ➌ 시설 등록 및 제품 리스팅(Registration and Product Listing) ➍ 강제 회수 권한(Mandatory Recall Authority) ➎ 기록물 접근 권한(Records Access) ➏ 라벨 표기, 전문가 용도(Labeling–Professional Use) 등의 준수를 요구한다.

첫째, 린다 캣즈 박사는 “‘안전성의 적절한 입증’은 화장품 및 그 성분의 안전성을 평가하기 위해 과학적 훈련과 경험을 통해 자격을 갖춘 전문가들 사이에서 제품이 안전하다는 확신을 뒷받침 하기에 충분한 테스트, 연구 또는 기타 증거 또는 정보를 의미한다”라고 말했다.

세부 질의에서 그는 “법률이나 FDA 규정은 특정 제품의 안전성을 입증하기 위한 특정 시험을 요구하지 않는다. 제조업체가 수행하는 시험이 해당 제품 또는 성분이 안전하다는 것을 자체적으로 맡기고 있다. 기 관련 안전성 데이터 문헌 데이터를 포함한다. RP는 화장품의 충분한 안전성 입증을 지원하고 유지하기 위한 기록을 보장해야 한다”고 답했다.

이에 대해 FDA화장품인증원 정연광 대표는 “제조업체는 관련 안전성 데이터를 최대한 사용해 제품 안전성을 입증할 수 있다. 때문에 브랜드, 유통사 RP는 제조사와 협력해 안전성 데이터를 확보하고 각종 유해 사례에 대비해야 한다”고 전했다. 또한 RP의 조건으로 ➀ 미국 내 주소 확보 ➁ 영어 원어민 검수 ③ 안전성 자료의 적절한 확보 및 관리 등을 꼽았다.

둘째, 유해사례는 화장품의 사용과 연관된 부정적인 건강과 관련된 작용(사망, 입원, 장애, 선천성 기형, 감염, 2도 이상 화상, 중증 탈모, 만성 혹은 중증 외양 변경 등)을 말한다. RP는 심각한 유해사례의 경우 15일 이내에 접수, 최초 보고 1년 내에 추가 신규 정보 제출 등 FDA에 보고해야 한다. 특히 각 보고에 대한 기록물 6년간 보관 유지(소기업은 3년간 보관 유지) 조사 기간 동안 해당기록물에 대하여 FDA에서 접근할 수 있는 권한 부여 등의 조치를 취해야 한다.

셋째 시설 소유자 및 운영자는 2024년 7월 1일까지 등록을 해야 한다. 신규 시설의 경우 최초 제조 혹은 가공일로부터 60일 이내 등록하며, 업데이트는 격년마다 시행해야 한다. FDA에서는 필수시설등록번호로 FDA 시설식별번호(FEI)를 사용한다. (등록 전 FEI 번호 취득 또는 검색 포털 검색 필요)

제품 리스팅은 RP가 확인하며 전성분 포함, 업데이트는 매년 실시해야 한다. 신규 제품 리스팅은 시판 일자 120일 이내에 리스팅해야 한다.(FDA는 1월 18일 최종 가이던스를 확정했다.

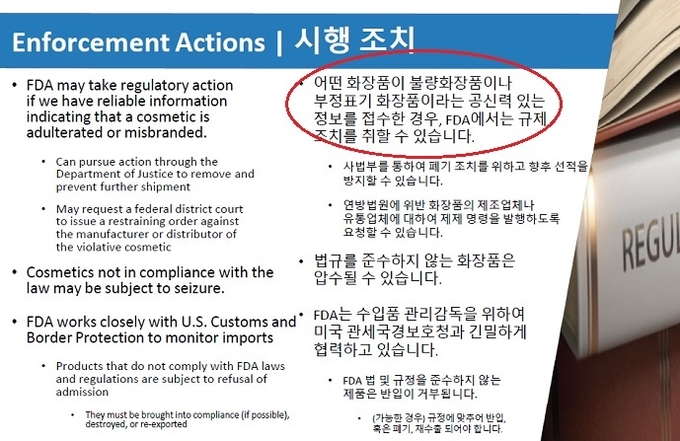

넷째 FDA의 강제 회수 권한이다. 린다 캣즈 박사는 “특정 화장품이 불량 화장품이거나 부정표기 화장품으로 제품에 대한 용법 및 노출이 심각한 유해사례에 해당하는 건강상 결과나 사망을 초래할 합리적인 가능성이 있다고 판단하는 경우, FDA에서는 RP(책임업체)가 자발적으로 회수를 거부할 시, 강제회수를 명령할 권한이 있다”고 설명했다.

이와 함께 FDA는 ‘기록물의 문서 작성 및 기록 보관’을 요구하고 있다. 화장품을 제조하거나가공하는 시설의 FDA 인스펙션은 반드시 유해사례 보고 정보와 같은 특정 기록물 및 정보까지 확장된다. 또 ‘특정조건 충족’ 시 FDA는 안전성 기록물을 포함, 화장품과 관련된 특정 기록물에 접근 및 사본을 보유할 수 있다.

여섯째로 화장품 라벨(Cosmetic labeling) 표기 시 반드시 미국 내 주소지, 또는 미국 내 전화번호, 또는 전자연락처를 포함하여, RP가 유해사례 보고를 접수 받을 수 있도록 해야 한다. 이는 2024년 12월 29일부터 전면 시행된다.

전문가용 라벨(Professional labeling) 표기는 반드시 해당제품이 허가받은 전문가에 의하여 시술되거나 사용되어야 한다는 명확하고 확실한 문구가 포함되어야 하고, 소비자용 화장품에 필요한 라벨에도 동일한 정보를 반드시 포함하여야 한다.

린다 캣즈 박사는 “어떤 화장품이 불량 화장품이나 부정표기 화장품이라는 공신력 있는 정보를 접수하면 FDA의 규제 조치가 발동된다”고 밝히고 있다. 이렇게 되면 사법부를 통해 폐기 조치, 선적 방지가 진행된다. 연방법원에 제조사나 유통업체에 대해 제재 명령 발령을 요청할 수 있다. 위의 6가지 규정 모두 FDA 강제 회수 명령 권한을 부여하는 조건임을 알 수 있다.

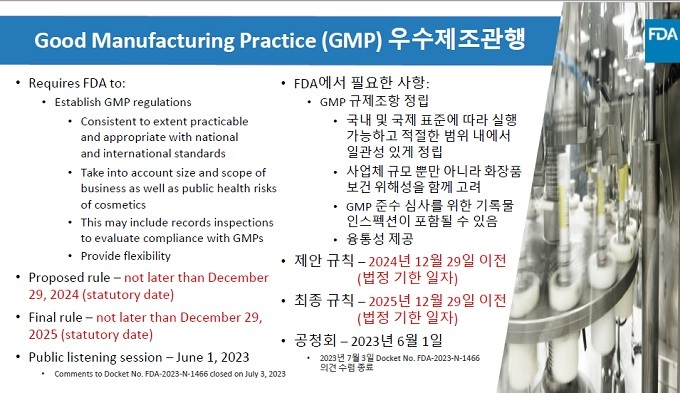

FDA의 해외 제조시설 방문 검사 권한은 이미 2018년 한국 제조사 7곳이 무더기 경고장을 받은 바 있다. 또한 수시 점검으로 작년에도 일부 제조사 방문이 이어졌었다. MoCRA도 제정 2년 이내에 우수 제조 관행 가이드라인(GMP·Good Manufacturing Practice)을 발표하고 늦어도 2025년 12월 29일 이전에 최종 규칙을 발표할 예정이다.

MoCRA 시행은 어떤 변화를 가져올까? 이미 아마존, 코스트코 등 플랫폼, 대형 유통채널에서 시설등록 및 제품 리스팅 여부를 체크하고 있다는 소식이다.

‘안전성 입증’의 경우 미국은 CIR/IFRA 등에서 원료에 대한 안전성을 과학적으로 평가하고 있다. CIR의 최종 평가는 ➀ safe as used ➁ safe with qualifications ③ insufficient data ➃ unsafe 등으로 구분되며, MoS는 구하지는 않는다.

수출기업 지원을 위해 대한화장품산업연구원은 다빈도 원료 5900여 종을 파악해 ‘22년 100종(비천연, 천연)의 안전성 정보조사 수행을 완료했다. ’23년에는 300여 종을 완료한다는 계획이다. 자료조사는 CIR/SCCS 보고서를 주축으로 하여 최신 정보를 확보하고 노출 시나리오를 구성해 노출경로(경피, 흡입, 경구) 별 노출 평가를 진행한다. 또한 식약처는 글로벌 규제에 대응하기 위해 ‘화장품 안전성 평가 제도’를 2028년 도입한다고 공식 발표했다.

모쪼록 미국 시장에서 K-뷰티 인기가 상승하고 있는 시점에서 MoCRA 시행은 기회이자 위기라는 반응이다. ‘우수한 품질과 트렌드 선도’라는 K-뷰티 이미지를 지속한다면 확장 가능성은 크다.

하지만 일부 제품에서 법규 준수 미비 또는 과잉 경쟁으로 한국 기업 간 헐뜯는 경우가 발생한다면 K-뷰티 전체가 심각한 상황에 몰릴 수 있다. K-뷰티 영향이 커질수록 시장에선 경계를 불러오기 마련이라, 차제에 업계 내 ‘상생 고취’를 강조할 필요가 있다.