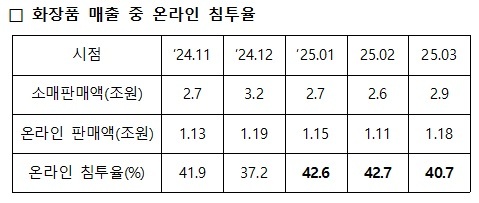

통계청의 ‘25년 3월 화장품의 온라인매출은 1조 1779억원(+7.8%)으로 나타났다. 5개월째 증가세다. 다만 화장품 소매판매액은 2.9조원으로 0.7% 증가에 그쳤다. 성수기 및 계절적 요인에 의해 유통 플랫폼의 배송, 판촉강화, 서비스 상품(e-쿠폰, 여행문화 상품 등) 다양화 등으로 소폭 증가했다. 대형 플랫폼에서 온라인 구매 확대로 플러스 성장했다는 분석이다.

화장품의 온라인 침투율이 ‘25년 들어 3개월째 40%대를 넘어섰다. 최근 3년간 온라인 침투율은 29.6%(’22) → 33.9%(‘23) → 36.7%(’24)였다.

화장품의 온라인 침투율이 ‘25년 들어 3개월째 40%대를 넘어섰다. 최근 3년간 온라인 침투율은 29.6%(’22) → 33.9%(‘23) → 36.7%(’24)였다. 이는 전체 소매판매액 중 온라인 쇼핑 거래액 비중이 ‘25. 3월 27.6%인 데 비하면 화장품의 온라인 매출이 상대적으로 높은 편이다. 눈으로 직접 확인하거나 매장 테스트 등을 중시하는 소비자층도 두터워 오프라인 비중도 적지 않다.

그렇다고 해도 오프라인 매장의 축소는 현실이다. 국세청의 ‘100대 생활업종 생존율’ 조사에 따르면 1년 생존율 하위 업종으로 화장품가게(74.2%)가 꼽혔다. 즉 25.8%가 폐업한 것이다. 이는 꼴찌에서 2위 기록이다.

3년 생존율도 화장품가게는 47.6%로 꼴찌에서 4위에 랭크됐다. 절반 이상이 폐업하면서 화장품가게의 매출 감소가 더 커졌다. 화장품 가게는 창업 첫 해가 고비이자 3년차까지도 매출 부진에 시달리고 있는 것이다.

이에 비해 ▲ 미용실은 1년 생존율 1위(91.1%) 3년 생존율 1위(73.4%), ▲ 피부관리업은 1년 생존율 86%, 3년 생존율 67.3%로 모두 상위권에 올라와 있다. 매스 화장품보다 프로페셔널 화장품 채널 생존율이 높다는 점이 눈에 띈다.

이러한 오프라인 감소세는 ‘24년 화장품 책임판매업자의 감소에서도 드러난다. 식약처에 따르면 책임판매업자는 ’23년 3만 1524곳으로 정점을 찍었다가 ‘24년 2만 7896곳으로 감소했다. 약 3628곳이 폐업한 것이다.

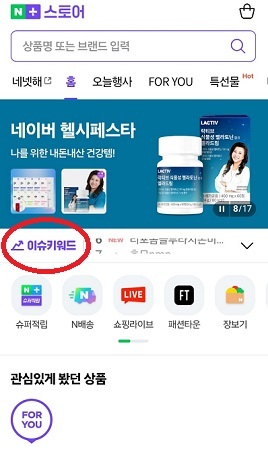

3월 이커머스 업계의 최대 화제는 쿠팡에 도전하는 네이버의 플러스 스토어 쇼핑 앱(APP) 출시다. 네이버 중심 생태계를 구축해 소비자 록인 효과를 극대화하고, 유통망 연합 체계를 개편해 ‘네이버 N배송’을 도입, 배송 서비스 경쟁력을 강화했다.

이는 한마디로 네이버가 중개자에서 판매자로 변신하겠다는 전략이다. 이를 위해 AI 모델 ‘하이퍼클로바X'를 도입하여 고도화된 쇼핑 알고리즘을 통해 신규 고객을 적극 유입하겠다고 강조했다.

특히 검색형 → 발견형 알고리즘이 눈에 띈다. 검색창에 원하는 상품을 입력하고 가격비교 후 구매하는 검색형 쇼핑에서 AI 추천 콘텐츠를 즐기다가 자연스럽게 구매하는 ‘탐색형 쇼핑’이라는 구매패턴의 도입이다.

특히 검색형 → 발견형 알고리즘이 눈에 띈다. 검색창에 원하는 상품을 입력하고 가격비교 후 구매하는 검색형 쇼핑에서 AI 추천 콘텐츠를 즐기다가 자연스럽게 구매하는 ‘탐색형 쇼핑’이라는 구매패턴의 도입이다. 최신 트렌드의 인기 상품을 30초 내외의 영상으로 소개하는 숏폼 콘텐츠를 제공하여 살 것이 없어도 요즘 뜨는 상품들을 탐색하면서 바로 구매할 수 있도록 유도하는 전략이다.

‘디스커버리 커머스’는 아마존이 지난해 론칭한 AI쇼핑 에이전트 ‘루퍼스’를 시작으로 네이버, 쿠팡, CJ온스타일 등이 잇달아 도입하고 있다.

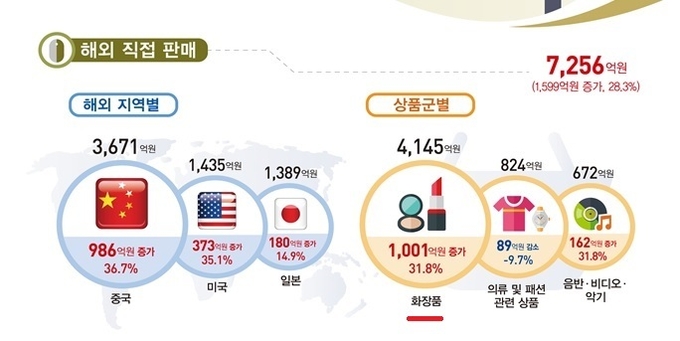

한편 ‘25년 1분기 해외직접판매는 7256억원으로 전년 대비 28.3% 증가했다. 상품군별로 화장품이 31.8%를 차지했다. 화장품의 해외직판액은 4145억원이며, 이중 면세점이 2609억원이었다. 전분기 대비 13% 증가한 수치다.

이에 비해 화장품의 온라인 해외직구액은 1036억원으로 19.7% 증가했다. 전체 해외직구 가운데 의류 및 패션-음식료품-생활·자동차용품에 이어 4위다.