㈜네오팜(대표 김양수)의 브랜드 아토팜, 더마비, 리얼베리어가 일본 약국 체인 약 3,700여 개 매장에 입점한다. 아토팜은 ‘스기약국’ 1200여개 체인, 더마비는 ‘웰시아’ 1600개 점포, 리얼베리어는 앳코스메 하라주쿠점 등 대형 드럭스토어 체인 여러 곳에 제품을 선보인다. 먼저, 민감 피부 전문 스킨케어 브랜드 아토팜은 일본 대형 드럭 스토어 체인 ‘스기약국’ 입점을 통해 일본 약국 체인 스토어에 처음 입점한다. 현재 스기약국은 일본 시장 내 1,200여 개 점포를 운영 중이며, 일본의 대표적인 드럭스토어 중 하나로 꼽히고 있다. 아토팜은 9월 기준 스기약국 1,150개 매장에 MLE 크림, MLE 로션 등 베스트셀러 아이템을 선보이고 있다. 아토팜은 ‘한국산업 브랜드파워(K-BPI)’ 민감성 스킨케어 부문 16년 연속 1위를 차지하는 등 국내에서 큰 사랑을 받고 있는 브랜드이다. 대표 제품 ‘MLE 크림’은 국내 최초 ‘피부장벽의 기능을 회복하여 가려움 등 피부 개선에 도움을 주는 화장품’으로 식약처 인증을 완료한 피부장벽 기능성 고보습 크림이다. 생활 보습 바디 전문 브랜드 더마비는 자사 베스트셀러 ‘데일리 모이스처 바디 로션, 바디 크림’ 등을

제1회 코스모프로프 아세안 방콕 뷰티박람회(Cosmoprof CBE Asean Bangkok)가 지난 15일 Impact Exibition Convention Centre Hall에서 3일간 개최됐다. 전신인 Beyond Beauty Bangkok(2019년 개최) 이후 3년 만에 새로운 모습으로 선을 보여 글로벌 전시업계의 이목을 집중시켰다. 전시 주최사는 볼로냐 피에르(Bologna Fiere), 인포마마켓(Informa Markets), 차이나뷰티엑스포(China Beauty Expo) 등 3사다. 올해 코스모프로프 방콕 뷰티박람회는 태국 포함 15개국 500개사가 참가했으며 1만여 명의 참관객이 방문하는 등 성황을 이뤘다는 전언이다. 전시관 구성은 △스킨케어/헤어/네일/내추럴&오가닉 섹션별 완제품관 △OEM/용기/라벨/기계 등 생산·공급관으로 구분, 카테고리별 다양한 기업이 참가했다. 전년도 11개국 240여개사에 비해 규모가 커지면서 코로나 이후 아시아 화장품산업 변화에 높은 관심이 쏠렸음을 엿볼 수 있었다. 우리나라에선 한국관 주관사인 코이코(KOECO, 대표 김성수)의 주관 하에 지자체 2곳을 비롯 개별참가사 등 총 36개사가 참가했다.

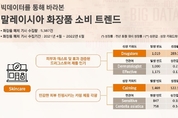

일본이 ‘차이나 플러스원’에 이은 ‘태국 플러스원’을 통해 아세안 내 타 국가로 생산 및 수출을 다양화하듯 우리나라도 ‘베트남 플러스원’을 고려해야 한다는 게 무협 국제무역통상연구원(IIT)의 주장이다. (‘베트남+1, 말레이시아를 주목하라’) 화장품의 대 아세안 진출은 베트남에 편중되어 있다. 대한화장품협회 자료에 따르면 올해 1~7월 누적 화장품 수출액은 △5위 베트남 2억달러 △8위 태국 8700만달러 △9위 싱가포르 6600만달러 △10위 말레이시아 6500만달러 △14위 필리핀 3400만달러 △15위 인도네시아 등이다. 베트남이 타 아세안 국가의 2.5배~7배에 달한다. 그러다보니 경쟁도 치열하고 리스크 관리 차원에서 베트남+1의 국가로 말레이시아와 필리핀을 주목할 필요가 있다. 14일 대한화장품산업연구원은 ‘글로벌 코스메틱 포커스’ 7호(말레이시아·필리핀)를 발간, 지역다변화 전략 자료를 공개했다. 말레이시아의 트렌드는 주 키워드-진정(calming), 연관 키워드-민감(sensitive)·병풀(centella asiatica)에서 보듯 민감성 피부 진정이다. 현지 설문조사에 의하면 말레이시아 여성들은 피부장벽, 건조, 자극, 거칠기, 당김 등의

중국 화장품시장이 저성장 진입과 질적 변화로 요동치고 있다. 코로나 2년 동안 고성장에 작별을 고하고 자본이 이끌었던 마케팅 시대에서 연구개발 시대로 접어들었다는 전문가들의 진단이다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 화장품 소매판매액은 4026억위안으로 전년 대비 18.41% 증가해 전체 소매판매액 중 가장 큰 증가폭을 기록했다. 이는 ‘20년(-7%)의 기저효과와 보복 소비 탓이었다. 하지만 2022년 1~7월 누적 화장품 소매판매액은 2161억위안으로 전년 대비 2.1% 감소했다. 실제 월별 화장품 소매판매액은 1.8%(2월) -3.6%(3월) -5.2%(4월) -2.5%(5월) 6월(8.1%) 7월(0.7%) 등으로 지지부진하다. 봉쇄 영향과 함께 소비자 변화, 소비재 성장을 이끌던 화장품의 저성장 진입, 자본 유입 한계 등 총체적 변화도 엿보인다. 2020년 상장한 퍼펙트다이어리가 보여주듯 자본 유입으로 성장했지만 ‘22년 실적이 좋지 않으면서 상장폐지 경고를 받을 정도다. 다만 로컬브랜드가 젊은 소비자의 국가 브랜드 자신감을 바탕으로 가격 평준화, 채널 및 저비용 트래픽의 온라인 개발 등에 힘입어 지속적으로 상승하고 있다. 이와 함께 트래픽에 기

한국콜마는 UAE BPC(United Arab Emirates Business Point Consultancy)에 화장품PB(Private Brand) 제품을 개발·공급한다고 밝혔다. 7일 UAE BPC 압둘라 알 마이니 회장(전 ESMA 청장), UAE BPC 아흐메드 알 알리 대표,(사)국제뷰티산업교역협회(IBITA)윤주택 이사장 등은 한국콜마를 방문해 중동지역 PB제품 출시 간담회를 가졌다. 간담회에서는 중동 및 북아프리카 화장품 시장 진출을 위한 세부 사항을 협의하고 출시 예정인 PB제품의 샘플 테스트를 진행했다. 한국콜마가 중동에 공급하는 제품은 더마화장품이다. 현지의 건조한 기후 환경 등을 고려해 수분 공급과 피부 장벽 강화에 중점을 두고 개발 중이다. 동물 유래 성분 제외를 포함한 할랄 인증 등 향후 UAE BPC 요청에 맞춰 제품을 공급할 계획이다. 앞서 한국콜마는 세종공장과 부천공장에 각각 기초, 색조화장품 생산을 위한 ‘할랄 보증 시스템’을 구축한 바 있다. UAE BPC는 UAE의 수출입 비즈니스 컨설팅 기관. UAE 인증제도 운영기관인 ESMA(표준인증청)에서 화장품을 포함한 여러 산업 분야의 육성을 위해 설립했다. UAE BPC 측은

㈜아모레퍼시픽(대표이사 안세홍)은 미국 진출을 본격화하기 위한 M&A에 나서 시장에서 한껏 기대감을 모았다. 1일 아모레퍼시픽은 미국의 럭셔리 클린 뷰티 브랜드 ‘타타 하퍼(Tata Harper)’의 운영사인 ‘Tata’s Natural Alchemy’ 지분 100%를 인수한다고 공시했다. 인수가액은 1681억원(미화 1억2500만달러)이다. 현재 미국 뷰티 시장을 주도하는 트렌드는 단연 ‘클린 뷰티(Clean Beauty)’다. 타타 하퍼는 이런 트렌드를 선도하며 가파르게 성장 중인 럭셔리 스킨케어 브랜드다. 2010년 출범 이래 제품 개발부터 포장에 이르는 모든 과정에서 철저한 클린 뷰티의 원칙을 고수하는 것으로 유명하다. 특히 유전자 조작 원료(GMO), 첨가제, 인공 색소 및 향료, 합성 화학물질 등이 포함되지 않은 100% 자연 유래 성분만을 사용하며 북미 시장에서 탄탄한 팬덤을 구축하고 있다. 네타포르테, 컬트 뷰티 등의 온라인 채널 및 세포라, 니만마커스 등 800개 이상의 오프라인 매장에서 판매 중이다. 아모레퍼시픽은 이번 인수를 통해 북미 뷰티 시장 공략에 박차를 가할 계획이라고 밝혔다. 특히 타타 하퍼와 함께 강도 높은 마케팅 활동을

화장품 수출이 감소세로 접어들자 정부의 관심도 멀어졌다. 올해 들어 줄곧 마이너스 추세가 이어지자 작년 무역수지 흑자의 4분의 1을 차지한 수출효자 품목임에도 주목도가 떨어진다. 그럼에도 1~7월 화장품 무역수지는 37억달러 흑자(약 5조원)를 기록 중이다. 1일 발표한 산업통상부의 8월 수출입 동향에 따르면 원자재가 인상으로 우리나라 무역수지는 8월 94억달러 적자로 돌아섰다. 소비재 중 대규모 흑자를 기록 중인 화장품이 돋보이는 이유이자 관심을 기울여야 하는 까닭이다. 8월 화장품 수출은 6.3억달러로 전년 대비 8.7% 감소했다. 올해 들어 5월을 제외하곤 7개월째 감소세다. 중국에서의 K-뷰티 인기 하락에 이렇다 할 반전 기회를 찾지 못하고 있다. 이로써 1~8월 누적 수출액은 53.3억달러로 전년 대비 11% 감소했다. 수출이 정체에 빠진 이유는 ①K-뷰티의 혁신을 보여주는 마스크팩, BB/CC크림, 쿠션 팩트, 톤업 크림 등 품목이 세계 시장에서 보편화 ②중국 로컬브랜드의 ‘한국 따라하기’ 전략으로 중국시장 입지 축소 ③중국의 新화장품감독관리조례 시행 등 규제 장벽 및 궈차오 마케팅으로 한국 기업 잇단 철수 ④아세안 및 해외 시장에서 K-뷰티 모방

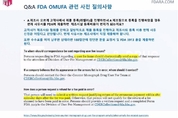

수출 2위 국가인 미국 시장 진출에 관심이 쏠리는 가운데 ‘미국 OTC 모노그래프 사용자 수수료(OMUFA)'에 대해 꼭 알아야 할 FAQ를 정리, 소개한다. 웨비나에서 빈도수가 높은 질문 중에서 선별했다. 응답은 FDA 전문컨설턴트인 존 권(John Kwon)이 맡았다. 먼저 미 연방 식품·의약품 및 화장품(FD&C)법의 섹션 744M(a)에 따라 회계연도의 12월 31일 또는 이전 12개월 기간 동안 언제라도 OTC 모노그래프 의약품 시설로 식별된 시설 소유자는 각 시설에 대해 연 수수료가 부과된다. 예를 들어 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일 사이 언제라도 비처방 모노그래프 의약품의 제조 또는 가공에 종사했을 경우 그 시설에는 2023년 회계연도 시설 수수료가 부과된다. (관련기사 http://www.cncnews.co.kr/news/article.html?no=7215) OMUFA는 제조사만 해당되는 프로그램이다. 따라서 아마존 온라인 또는 오프라인에서 B2C 판매 브랜드사는 제조사를 통해서 위탁 생산을 해야 하는데 위탁 생산을 맡긴 CMO 제조사가 OMUFA에 등록이 안 돼 있는 경우에는 미국의 수입 통관이 안되기 때문에 판매할