7월 화장품의 온라인 침투율은 7월 42%로 완만한 증가세가 이어졌다. 같은 기간 화장품소매판매액은 2.6조원으로 5.3% 감소하며 내수 부진은 여전했다. 이에 대해 산통부는 유통동향에서 “온라인 매출은 소비자의 온라인 구매 확대, 업계의 판촉 경쟁 강화, 서비스 부문 확대 등으로 통계 작성 이후 지속 성장세를 보였다”라고 분석했다. 9월 1일 통계청의 7월 온라인쇼핑동향에 따르면 화장품 매출은 1조 896억원(+8.3%)로 나타났다. 9개월째 증가세다. 화장품 유통계는 다이소와 이마트의 접전이 화제를 불러 모았다. 이들 유통 채널에서는 저가 화장품을 무기로 화장품의 매대 점령 면적이 커지는 모양새다. 다이소의 뷰티 입점 브랜드는 약 60여 개, 품목 수로는 500여 종에 이른다. 입점 기업들마다 ○만개 판매를 내세우며 품목 수를 늘리고 있다. 급기야 애경산업은 다이소 입점 브랜드인 투에딧을 미국 저가 채널에 입점시켰다. 서부에 위치한 미니소(Miniso) 일부 지점과 괌∙하와이에 위치한 돈키호테(Don Quijote), 팰리스 뷰티(Palace Beauty), 코르하임(Korheim) 등 아시안 및 히스패닉 소비자 기반의 K뷰티 편집숍 등에 입점시켰다고 한

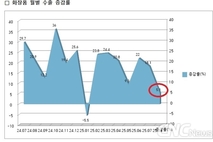

8월 화장품 수출이 8.7억달러(+5.1%)를 기록하며 순항 중이다. 다만 전분기에 비해 증가율 둔화, 미국 상호관세 부과, 소액해외직구품 면세제도(de minimis) 폐지 영향이 걱정스런 부분이다. 업계 관계자에 따르면 원료사 발주량과 제조사 가동율이 일부 영향을 받고 있음이 감지돼 올해 4개월여 수출에 미칠 불확실성에 긴장감이 도는 분위기다. 9월 1일 산업통상자원부의 ‘8월 수출입 동향’에 따르면 화장품은 7개월째 개별 월간 1위 기록을 넘어섰다. 이로써 8월 누계 화장품 수출액은 73.7억달러로 14% 증가했다. 산통부는 “K-콘텐츠 확산으로 한국 화장품·식품 등에 대한 관심이 증가하며 화장품 수출이 8월 중 역대 1위를 기록했다”라고 분석했다. 국가별 순위에서 7월 누계 화장품 수출 1위는 미국으로 나타났다. 미국이 중국을 추월한 것은 사상 최초다. 대 미국 수출액은 12.4억달러(+19.8%)로 중국(12.1억달러, -10.9%)을 3천만달러 차이로 넘어섰다. 증가율 차이가 30%나 되면서 남은 기간 더 벌어질 가능성도 있다. 총 수출 중 점유율은 미국 19% 중국 18.6%로 0.4% 차이였다. (대한화장품협회, 7월 누계 기준) 유럽권 국가로

아모레퍼시픽이 오는 5일 독일 베를린에서 개막하는 국제 가전 전시회 ‘IFA 2025’에 최초로 참가한다. 아모레퍼시픽의 AI 뷰티 디바이스 전문 브랜드 메이크온(makeON)은 IFA전시장 ‘뷰티 허브(Beauty Hub)’ 부스에서 신제품 마이크로 LED 마스크 디바이스 ‘온페이스(Onface)’를 최초 공개한다. 메이크온 ‘온페이스’는 3,770개의 마이크로 LED를 적용해 얼굴 전체에 빈틈없이 빛을 전달하는 프리미엄 마스크 디바이스다. 한 장 구조의 LED 패널과 자유롭게 휘어지는 플렉시블 소재가 피부 곡면에 밀착돼 효능을 높인다. 인체 피부 조직 모델 시험(EX-VIVO Model test) 결과, 피부 깊은 층의 엘라스틴 생성량이 최대 1690% 증가하는 효과를 확인했으며, 모공 부피·피부 치밀도·모공 밀도의 일시적 개선 등 복합적인 피부 개선 효과도 입증했다. 해당 제품은 오는 10월 한국 시장에 정식 출시할 예정이다. 메이크온은 해당 부스에서 '스킨 라이트 테라피 3S'와 '젬 소노 테라피 릴리프' 제품도 함께 선보인다. 올해 3월 출시한 '스킨 라이트 테라피 3S'는 3초 만에 피부 상태를 분석하고 개인 맞춤형 케어 솔루션을 제공하는 스마트