현재 미국 진출 화장품기업들은 OTC 세부 내용 및 라벨 기재의 디테일한 업무에서 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

예를 들어 ▲ 자차성분이 포함될 경우 무조건 OTC로 진행해야 하나?(티타늄디옥사이드/징크옥사이드의 색소 목적 사용 시) ▲ 라벨 전성분 기재 시 향료 알러젠은 착색제보다 앞, 뒤 어디에? ▲ 전자연락처로 QR코드 대체 가능한가? ▲ 라벨링에서 활성 성분은 알파벳 순, 비활성 성분은 함량순, 또는 INCI 명으로 중복 기재해야 하나? ▲ 나노 화장품의 OTC 적용 형태는? ▲ 제품 리스팅은 매년 해야 하나? 업데이트 항목은? 등의 질문이 많았다.

또한 ▲ EPR(생산자책임재할용법)이 시행 중인 오리건, 캘리포니아, 콜로라도, 메인, 미네소타 등의 주요 요구사항, 가입방법 ▲ agent는 시설등록, RP는 제품 리스팅 담당자인지 등 실제 업무에서 부닥치는 애로사항이 주를 이뤘다.

이는 10일 대한화장품산업연구원의 ‘글로벌 화장품 규제 동향 세미나-미국 편(4차)’에서 제기된 질문들이다. 이날 세미나는 사전 등록자 127명을 비롯 업계 관계자 들이 참석해, 미국 수출 열기를 실감케 했다. 정다영 선임연구원은 “연구원은 미국 진출 화장품기업들의 OTC 등 현장의 어려움을 해소할 수 있도록 노력하고 있다. 이번 문의 사항과 추가 질문 내용을 공유해 기업들에게 도움이 되길 바란다”라고 말했다.

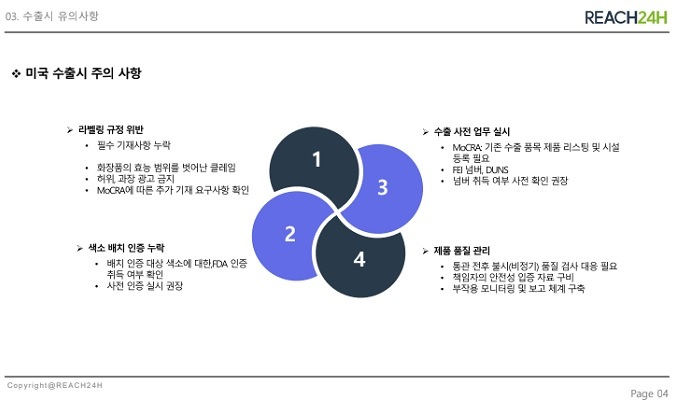

이날 세미나는 글로벌 규제 전문 컨설팅기업 ㈜리이치24시코리아 손성민 대표가 맡아 ▲ 미국 화장품 연방법(MoCRA) 및 수출 주의사항 ▲ 미국 자외선차단제(OTC) 규정 관련 분석, 기업 대응 등을 해설했다.

먼저 손 대표는 △ 클린뷰티 용어 사용 유의 △ 에코-프렌들리 제품의 강세 △ 바이오 기술 기반 성분(펩타이드·콜라겐·엑소좀 등) 중심 친환경과 효능·효과가 분명한 성분 강세 등의 미국 화장품시장의 최신 트렌드를 소개했다.

그는 “클린뷰티라는 용어의 남용으로 인해 현재 미국에서는 여러 건의 소송이 진행 중인 것으로 파악된다. 정의의 모호함 등으로 인해 소비자 피해가 걱정된다는 법 정서 상 글로벌 브랜드와 유통 기업들이 처한 사정을 우리나라 기업들이 간과해서는 안된다”라고 강조했다.

또 우리나라의 대표 제도인 기능성화장품의 내용을 그대로 라벨에 기재할 경우 미국 OTC 품목으로 분류가 될 수 있으므로, 사전에 철저히 검토할 것을 당부했다. 소송 만능사회인 미국에서 감당하기 어려운 상황에 직면할 수 있다는 것이다.

즉 우리나라의 △ 주름 개선(anti-wrinkle) △ 안티에이징(anti-aging) 제품은 사용방법이나 작용 원리, 라벨링 문구 등에 따라 ‘화장품이 아닌 OTC’ 품목으로 규정될 확률이 높다고 지적했다.

이밖에 △ 미국 탈크 함유 화장품 석면 시험법 규정 제안(2024년 12월 26일) △ 캘리포니아 프로포지션 65 △ 캘리포니아 세이프 코스메틱스 프로그램(CSCP) △ 캘리포니아 유해물질 금지법 △ 워싱턴 주 무독성 화장품법(Toxic-Free Cosmetic Act) △ 미네소타 주 PFAS·중금속 규제 △ 하와이 주 산호초 안전 자외선차단제 규제 △ 각 주별 동물실험 금지 현황 △ EPR(생산자책임재활용) △ 아마존 화장품 규정 준수 체크리스트·제품 목록 등에 대한 최신 업데이트·상세 내용을 공유했다.

헷갈려 하는 색소 규정(Color additives)에 대해 손성민 대표는 “색소는 FDA 규제를 가장 많이 받는 분야 중 하나이며 수입 통관 거절의 주요 원인이다. ① 사용하려는 색소가 FDA 승인을 받았는지, ② 사전 승인 받았다면 배치 인증이 필요한 색소인지 확인, ③ 색소 이름이 규정에 맞게 표기됐는지 등 세 가지를 확인해야 한다”고 주의를 당부했다.

한편 연구원은 오는 ▲ 9월 2025년 글로벌 화장품 안전성 심포지엄을 개최하고, ▲ 11월 FDA 심사관을 초청해 미국 당국자의 MoCRA 최신 동향 업데이트 및 화장품기업과의 소통 시간을 마련할 계획이다. 상세한 일정은 화장품 전문언론사를 통해 공지한다고 덧붙였다.