2025년 연초부터 인공지능(AI)이 전 산업에 걸쳐 폭풍(storm) 기세로 영향력을 미치고 있다. ‘CES 2025'에선 AI 활용이 일반 소비자가 실감할 수 있는 기술로 제시되며 제품과 서비스에서 글로벌 기업 간 전쟁을 예고하고 있다.

무협은 “2024년의 AI가 전 산업 분야에서의 적용 가능성을 보여줬다면 2025년엔 엔드 유저(end-user)와 더 가까워지는 기술이 제시됐다. 가전, 모빌리티 등 제조업뿐 아니라 디지털 헬스케어, 교육, 금융, 의료, 물류 등 다양한 분야에서 AI를 폭넓게 적용한 신기술 및 비전이 제시됐으며, 양자컴퓨팅이 새로운 분야로 추가됐다”라고 평가했다.( ‘CES 2025로 살펴본 글로벌 기술 트렌드’)

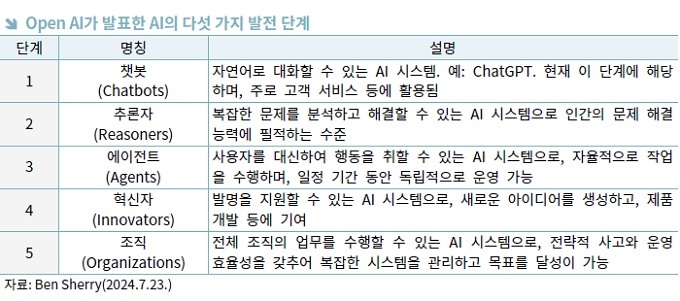

AI를 통해 기존 기술 대비 생산성을 향상시키고 사용자 경험을 최적화하는 기술이 대거 등장하며 인공지능 대전환(AX: AI Transformation)이 도래했다는 분석이다. 이는 챗GPT를 출시한 오픈AI사가 예견한 'AI 5단계‘의 세 번째 단계다. 사용자의 지시에 따라 컴퓨터를 직접 제어하고 작업을 자동화하는 AI 에이전트가 곧 출시될 예정이다.

국내 화장품기업으론 아모레퍼시픽이 제품과 서비스 양면에서 이를 구현했다. 아모레퍼시픽의 '워너-뷰티 AI(Wanna-Beauty AI)'는 생성형 AI로 고객에게 이상적인 메이크업을 찾아주고, 맞춤형 가상 체험을 제공하는 음성 챗봇(Chat-Bot)이 실시간 고객 응대 서비스를 제공한다.

사용자의 사진을 통해 피부색과 얼굴 비율 및 형태를 분석하고, 메이크업 전문가의 노하우를 학습한 데이터를 바탕으로 한 화장법 추천 및 가상 메이크업 체험을 제공한다. 다른 사람의 화장을 본인 얼굴에 적용해 볼 수 있다. 카이스트(KAIST)와 공동 개발한 아모레퍼시픽의 이미지 생성 AI 기술 등이 적용됐다. 아모레퍼시픽은 뷰티 및 퍼스널케어 분야의 혁신상을 수상했다.

또한 아모레퍼시픽이 독자 개발한 ‘AI 피부 분석 및 케어 솔루션’은 최고혁신상을 수상한 삼성전자 '마이크로 LED 뷰티 미러'에 탑재됐다. 해당 기술은 카메라 기반의 광학적 피부 진단과 디바이스를 활용한 접촉식 피부 진단 기술을 융합한 것이다. 고객들에게 피부 상태 분석, 맞춤형 제품 추천, 스킨케어 방법 제안 등 다양한 미래형 뷰티 경험을 제공한다.

AI 활용 기술이 소비자와의 접점을 확장하며 화장품산업에서도 현상이 됐다. AX가 소비자의 실생활에 적용됨에 따라 지난해 12월 26일 국회 본회의에서 통과된 ‘인공지능 기본법’의 규제 대응도 시급한 과제가 됐다.

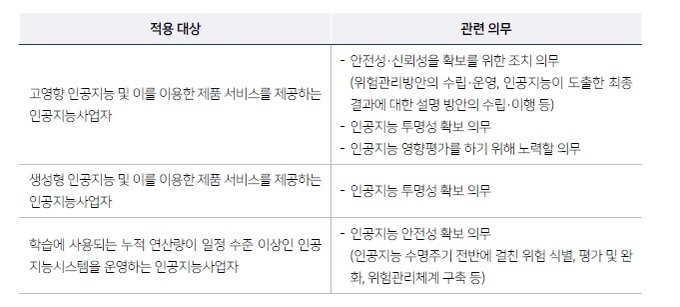

이 법의 주요 내용은 ▲ 인공지능 투명성 및 안전성 확보 ▲ 고영향 인공지능의 관리 ▲ 인공지능사업자에 대한 사실조사 등을 규정하고 있다. 가장 먼저 주목할 점은 ➊ 인공지능을 개발하여 제공하는 자(인공지능 개발사업자) 및 ➋ 인공지능을 이용하여 제품 또는 서비스를 제공하는 자(인공지능이용사업자)에 대한 AI의 투명성+안전성 관련해 고지 및 표시를 의무화했다.

규제 대상은 고영향 인공지능(사람의 생명, 신체 안전, 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능 시스템)과 생성형 인공지능(입력된 데이터 기반 글, 소리, 그림, 영상, 기타 다양한 결과물)이다. 인공지능 시스템에 의해 제작된 실제와 구별하기 어려운 가상의 음향, 이미지 또는 영상 등 결과물이 인공지능시스템에 의해 생성되었다는 사실을 고지 및 표시해야 한다.

즉 화장품 라벨에 전성분을 적는 것처럼 콘텐츠에도 편집자, 제작 시간과 장소, 편집 이력 등 정보를 메타 데이터 형태로 표시하는 것이다. AI를 활용해 상품기획을 하거나, 레시피를 만들었다면 관련 내용을 표시해야 한다.

최근 삼성전자는 신형 스마트폰 갤럭시 S25 시리즈에 콘텐츠 자격증명 기술을 탑재하고 ‘콘텐츠 출처 및 진위 확인을 위한 연합’(C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity)')에 가입했다고 밝혔다. C2PA는 어도비, 구글, 네이버, 메타, 틱톡 등이 가입돼 있다. 딥페이크 등 AI 악용으로 인한 피해 사례를 막기 위해 결성됐다.

또한 안전성 확보 의무(인공지능기본법 제32조)는 학습에 사용되는 누적 연산량이 일정 수준인 경우 해당된다. △ 인공지능 수명주기 전반에 걸친 위험 식별, 평가 및 완화(제1항 제1호) △ 인공지능 관련 안전사고 모니터링 및 대응을 위한 위험관리체계 구축(제1항제2호) △ 인공지능 안전성 확보 의무 이행 결과를 과기정통부 장관에게 제출(제2항) 등을 따라야 한다. 해외사업자는 국내 대리인을 지정해야 한다.

율촌법무법인은 “인공지능 사업자는 인공지능의 설계 단계에서부터 인공지능 기본법에 따른 준수 사항을 확인 및 이행해야 한다. 특히, 제품 혹은 서비스의 개발 과정에서 사용 또는 개발되는 인공지능이 고영향 인공지능에 해당하는지 검토하고 위험관리방안을 수립하여 규제에 대응할 필요가 있다”고 조언했다.

인공지능기본법은 공포 후 1년이 경과한 ‘26년 1월부터 시행될 예정이다. 과기정통부는 가이드라인 등 후속조치를 상반기 내 추진해 신속하게 시장에 안착시키겠다는 계획이다. 이에 대비해 화장품기업들도 지속적으로 모니터링을 통해 공동 대응을 모색할 필요성이 커졌다.