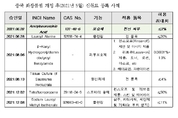

대한화장품협회는 7일 중국 화장품 신규 규정의 시행 일정을 업데이트했다. 이에 따르면 신규 또는 기존 허가·등록 제품의 경우 ▲올해 1월 1일부터 등록인은 매년 1월 1일~3월 31일 사이에 등록기간이 만 1년이 되는 일반 화장품의 연간 보고서를 체출 ▲1월 1일 이후에 생산된 제품 배치별 샘플 및 기록 보관(수입제품의 경우 경내책임자가 보관) 해야 한다. 별도로 기존 허가·등록 제품의 경우, 2022년 5월 1일 이전에 허가·등록 제품의 분류코드를 보완해야 한다. 또한 2023년 5월 1일 전까지 ①제품 처방 중 모든 원료의 안전성 관련 정보 등록 ②2021년 5월 1일 이전에 신청하여 허가를 취득한 제품의 인체효능평가보고서 제출 ③등록 제품의 효능 클레임 평가 개요 제출 및 공개 ④그전에 허가·등록 제품은 신규 규정에 부합하도록 제품 라벨의 갱신 완료 등을 해야 한다. 한편 질문이 많은 내용도 함께 공개했다. 먼저 화장품 허가·등록을 위한 품질안전책임자의 정보 및 이력서 제출에는 성명, 신원 증명서류 유형 및 번호 포함, 이력서는 관련 교육 배경, 업무 경력 및 기타 내용이 포함되어야 한다. 화장품의 제조사 위탁생산인 경우에는 품질관리체계 개요를 제출해야

CIRS코리아는 최근 중국의 화장품원료 안전정보등록 플랫폼 개설에 따른 긴급 웨비나를 1월 7일 개최한다고 밝혔다. 주요 내용은 △중국 화장품 원료 안전정보등록 플랫폼 설명 △해외 기업의 가입 절차 △정보 등록 요령 등이다. 중국은 지난해 12월 31일 ‘화장품원료 등록 플랫폼(登录-化妆品原料安全信息登记平台 (nifdc.org.cn)을 오픈하고 원료 안전정보를 제출하면 자동으로 원료 보고 코드가 생성, 화장품 제품 등록/허가 신청 시 연동할 수 있도록 구축됐다. CIRS그룹 코리아 박경미 책임 컨설턴트는 “화장품원료 등록자는 원료의 실제 생산업체, 생산업체와 동일 그룹에 소속된 계열사 또는 위탁생산업체로 ▲중국기업 사용자와 ▲해외기업 사용자로 구분하여 회원가입 및 로그인 해야 한다”고 소개했다. 즉 화장품 제품과는 달리 화장품원료 안전정보 등록은 경내책임자 유무와 상관없이 한국소재 기업도 직접 진행할 수 있다고 덧붙였다. 화장품원료 안전정보 등록 시에는 ①원료 상품명과 원료조성 및 원료 성상 등이 포함된 기본 정보와 ②원료 생산공정약술 ③품질 및 특정성지표 ④위험물질 정보 및 통제지표 등이다. ‘화장품원료 안전정보 보고 기술지침’에 양식을 별첨으로 첨부하여

중국 NMPA가 12월 31일 오전 9시를 기해 ‘화장품 원료정보 관리규정’ 플랫폼(化妆品原料安全信息登记平台)을 오픈한다고 공지했다. 30일 NMPA는 2022년 1월 1일 ‘화장품 원료 정보 관리 규정’ 적용을 하루 앞두고 관련 사이트를 하루 전에 공개한 것이다. 이 규정에 따르면 2022년 1월 1일부터 각 원료별 정보 등록을 통해 코드를 부여받을 수 있으며 강화된 안전성 자료 등을 제출해야 한다. 원료 코드 및 정보는 완제품 내 처방 정보와 공유되어 관리된다. 리이치24시코리아(주) 정효진 책임연구원은 “4월까지는 원료 코드 등록이 유예된다 하더라도 계정 개설, 중문 자료 작성 등에 업무가 가중될 경우 일정을 맞추기 어려울 수도 있다. 기업별 주요 원료부터 빠르게 준비해야 할 것”이라고 당부했다. 한국 등 해외 기업 계정 신청 및 정보 제출은 ‘화장품원료안전정보등록 플랫폼 (ciip.nifdc.org.cn)에서 가능하며, 유예기간 내에는 기존 위생허가 원료 안전성 정보 양식과 신규 원료 코드 서류 양식 모두 인정된다고 리이치24시코리아는 조언했다.

중국 국가약품감독관리국(NMPA)는 세부 내용에 대한 발표를 잇달아 내놓았다. 이와 관련 대한화장품협회는 중국 진출 기업이 알아야 할 사항을 요약했다. 먼저 12월 17일 발표한 ‘특수화장품의 과도기 관리 공고’에서 NMPA는 ‘21년 1월 1일 이전에 취득한 5종의 특수용도화장품은 일괄로 ’25년 12월 31일까지로 과도기를 설정했다. 이 시기에 행정허가증 말소 신청 외에는 제품의 변경, 허가증 재발급 또는 연장 등을 받지 않는다. 안전성·효능 클레임과 관련 없는 사항에 변화가 발생하면 화장품 허가인은 즉시 플랫폼에 등록해야 한다. 과도가 만료 후에는 더 이상 생산·수입·판매할 수 없다. 말소 후에는 특수화장품 허가 또는 일반 화장품 등록을 진행해야 한다. 둘째 ‘화장품 사용금지 원료 목록 개정’으로 이전에 허가를 취득, 등록 완료한 제품 처방은 ‘22년 5월 1일 이전에 ’방법‘의 규정한 절차에 따라 처방 변경 신청을 해야 한다. 셋째 특수화장품 허가증의 유효기간이 만료, 갱신이 필요한 경우에는 허가인이 유효기간 만료 6개월 전부터 제품에 대한 자체 평가를 한 후 ’화장품 허가정보 서비스 플랫폼‘을 통하여 기한 내에 특수화장품 허가 연장 신청을 제출해야

인증전문기관 CIRS그룹 코리아는 22일 Innospec사의 화장품 신원료가 ‘중국 화장품원료등록정보’에서 등록번호가 부여됐다고 밝혔다. 이로써 중국 화장품신원료의 등록이 궤도에 오르며 내년부터 활발해질 전망이다. 이번에 등록번호가 나온 신원료는 Honeywell International Inc.(霍尼韦尔国际公司)의 ‘Tetrafluoropropene’(12월 2일자)과 英诺斯派化工(北京)有限公司의 ‘Sodium Lauroyl Methyl Isethionate’(12월 8일자)이다. CIRS그룹 코리아의 임항식 대표는 "이번 수입 화장품 신원료 등록을 계기로 향후, 중국 화장품 원료 시장에 대한 진입장벽이 낮아져 많은 한국내 화장품 원료사의 중국 시장진출을 기대해볼 수 있을 것"라고 전했다. 이렇게 등록된 화장품 신원료는 향후 3년 간의 안전 모니터링기간동안 매년 신원료 사용과 안전상황을 보고하고, 이 기간동안 안전상의 문제가 발견되지 않는 경우, 해당 원료를 중국 '기사용화장품원료목록'에 수록된다. 현재 신법규 하에서 등록번호가 나온 화장품 신원료는 모두 6개다. 구법규(2004~2021.5.1.) 하에서 승인된 화장품 신원료는 14개다. CIRS 관계자는

중국에서도 화장품 신원료 등록 첫 사례가 나와 업계의 비상한 관심을 모으고 있다. 21일 중국 글로벌 규제 대응 컨설팅 그룹인 리이치24시코리아(주)(대표 손성민)는 중국 ‘화장품감독관리조례’에 따른 첫 신원료를 등록한 중국법인의 관련 노하우 서비스를 제공한다고 밝혔다. 이에 따라 국내에서도 신원료의 NMPA 등록에 대한 절차가 원활히 진행될 것으로 보인다. 업계의 관심을 모으는 이유는 하나다. 2006년~2021년 4월까지 NMPA의 신원료 등록은 8개 성분만이 유일했다. 당연히 K-뷰티는 전무했다. 따라서 리이치24시코리아(주)의 절차가 관심을 끌었다. 리이치24시 중국본부는 새로운 제도 하에서 신원료 등록 사례를 2개월 만에 만들어내며 원료사 및 ODM·브랜드사들의 비상한 관심을 모았다. 손성민 대표는 “6월 28일 처음으로 신고 완료된 Acetylneuraminic Acid(CAS 131-48-6)는, 전신에 적용 가능한 보습 성분이다. 최대 사용 농도는 2%이다. 같은 날 승인된 Lauroyl Alanine(CAS 52558-74-4)뿐만 아니라 8월에 2개 성분, 12월에도 추가로 2개 성분이 추가로 등록되며 약 7개월 동안 6개의 신원료가 등록되

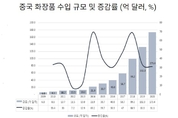

중국이 수입 비중이 높은 화장품에 대해 법규 강화 및 애국 소비를 내세우며, 반전을 노리고 있다. 무기는 소비 구조 업그레이드다. 올해 중국 소비 트렌드는 ①소비 업그레이드 기조 지속 ②플랫폼·전자상거래 등 신형 소비 및 비즈니스 모델의 정례화, 법규화 ③빅데이터를 기반으로 한 소비 주요계층 타깃팅 등 온라인 소비 확대 ④O2O 연결 가속화, 디지털 전환 패러다임 변화 ⑤애국소비(궈차오 열풍) 지속 ⑥하침(下沉)시장 잠재력 증가 등이라고 코트라 상하이 무역관은 전했다. ('2022 중국의 주목할만한 소비 트렌드는?') 이러한 소비 트렌드는 ‘22년에도 지속될 가능성이 크다. 이는 중국 정부가 ’소비 구조 업그레이드‘를 통해 디지털 전환, 인프라 구축, 전면적인 정부 내수촉진책으로 경제 성장을 이끄는 성장동력으로 활용하려고 하기 때문이다. 소비 구조 업그레이드란 중국 14.5규획에 의한 쌍순환(双循环)의 중요한 축이다. 중국 정부는 국내·국제 순환 2개 축을 중심으로 ▲수요 측면의 민간소비 확대·소비구조 업그레이드 ▲공급 측면에서 수입의존도 낮출 수 있는 독자적인 국내 공급망 구축을 목표로 한다. 쌍순환이 정면으로 겨냥한 소비재가 화장품이다. 화장품의 경우 ‘

중국 NMPA는 1일 ‘어린이 화장품 마크’ 제정을 고시했다. 이는 어린이 화장품의 감독 및 관리를 강화하고, 인지도를 높이며, 소비자의 알권리를 보호하기 위해서라고 NMPA는 밝혔다. 이번 어린이 화장품 마크(标志)는 판매포장재 진열면의 좌측 상단에 표시해야 하며, 명확하고 식별하기 쉽도록 배치해야 한다. 만약 포장재의 메인 디스플레이 면적이 100㎠를 초과할 때 어린이 화장품 마크의 가장 넓은 부분의 너비는 2㎝ 이상이어야 한다. 메인 디스플레이 표면적이 100㎠ 이하인 경우 어린이 화장품의 로고의 가장 넓은 부분의 너비는 1㎝ 이상이어야 한다. 로고의 이름은 ‘소금순’(小金盾)이며 금색과 방패 모양을 채택했다. 금색은 어린이의 건강하고 활기차며 긍정적인 상태를 나타낸다. 방패는 어린이의 보호 및 보살핌, 불법 및 불법 제품에 대한 저항을 상징한다. 방패 중앙은 두 손을 펼친 어린이를 이미지화 했다. 어린이 화장품의 품질과 안전성을 지속적으로 향상시키고 좋은 성장 환경, 영유아의 보호를 제정 목적으로 한다. 중국인증 전문기업 북경매리스그룹코리아의 김선화 과장은 “새로 발표됐던 ‘화장품생산경영감독관리방법’에도 어린이 화장품 생산자에 대한 규제가 명확히 기재