‘뷰티 뒤셀도르프 2023’이 지난 3월 31일~4월 2일 개최됐다고 라인메쎄(주)가 전했다. 올해 전시회는 전 세계 1,100개사 및 리딩 브랜드가 대거 참가하고 74개국 4만4천여 명의 미용산업 전문가들이 방문했다. 뷰티 뒤셀도르프는 피부미용·웰니스·풋네일,스파 등 뷰티 산업 종사자를 위한 풍성한 교육 및 시연행사를 진행해 참가사와 전문가의 최적의 미팅 포인트라는 명성을 재입증했다는 설명. 특히 경연대회, 시상식, 셀럽과 함께하는 포럼, 트렌드/제품/트리트먼트 프레젠테이션 등은 전시회 참가사와 방문객을 직접 연결하는 비즈니스 가교역할을 톡톡히 해냈다고 말했다. 올해 전시회는 반영구/영구 화장(PMU, Permanent Make-up) 시장을 주목해 PMU 마스터클래스를 진행했다. PMU 강연은 20년간 업계를 이끌어 온 OH-ACADEMY의 Olga Hendricks를 연사로 초빙해 새로운 기술과 노하우를 전수하는 시간을 가졌다. 또한 네일 경연대회인 ‘네일림피아’에는 4대륙 23개국 108명이 참가해 총 17개 부문에 걸쳐 창의적 네일아트 테크닉과 디자인이 소개됐다. 또한 영미권에서 대중적인 족부의학/족질환 치료 포럼도 눈길을 끌었다. 동시에 개최된 ‘

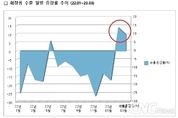

3월 화장품 수출액이 7.8억달러(+9.6%)로 2개월 연속 증가세를 이어갔다. 3월 수출 실적만 보면 ‘21년에 이어 역대 두 번째로 많다. [△8.5억달러(’21) △7.6억달러(‘20) △7.1억달러(‘22)]월별 수출액만 따지면 작년 5월(8.3억달러) 이후 10개월 만의 최고 실적이다. 산업통상자원부의 ‘2023년 3월 수출입 동향’은 수출이 6개월째 감소하며 무역수지 적자가 13개월째 이어지고 있다고 전했다. 다행히 화장품은 지난달 8개월만에 반등하며 2개월 연속 증가해 기대감을 높였다. 국가별 수출액 통계가 나오진 않았지만 아세안 호조, UAE·러시아(CIS)의 큰 폭 증가, 중국 수요 회복이 실적을 견인한 것으로 보인다. 수출액 기준 상위권 국가의 1→2월 화장품 수출 추이를 보면 1월에 비해 뚜렷한 회복세가 눈에 띈다. 10위권 수출국 가운데 △중국, 감소율 폭 하락 △미국과 일본, 플러스(+) 반등 △아세안, 큰 폭 증가 등 흐름세를 보이고 있다. 작년과 다른 점은 수출 규모가 월 5백만달러 이상 국가가 10개국→15개국으로 늘어나 향후 전망을 밝게 했다. 10개국 모두 ▲중국 △42.2%(1월) → △16.1%(2월) ▲미국 △15.3%

미국 FDA가 MoCRA의 시행에 앞서 27일자로 VCRP의 접수 및 운영을 중단한다고 홈페이지를 통해 공지했다. 이는 지난해 12월 통과한 ‘미국 화장품 규제 현대화법(Modernization of Cosmetic Regulation Act, 이하 MoCRA)’의 시설등록 및 제품보고 프로그램을 도입하기 위한 조치로 보인다고 글로벌 인증기업인 리이치24시코리아 손성민 대표가 전했다. MoCRA에서는 화장품 기업에 대해 FDA에 시설 등록 및 제품 보고를 하도록 요구하고 있다. 이를 위해 FDA는 대량 접수를 처리할 수 있는 신규 시스템을 개발하고 있다고 밝혔으며, 화장품 회사들에 새로운 시스템의 가용 여부를 발표할 때까지 기다려줄 것을 요청하였다. 또한 FDA는 VCRP를 통해 등록된 기존의 정보는 MoCRA에서 요구하는 신규 프로그램으로 이전되지 않을 것이라고 추가적으로 안내하였다. 손성민 대표는 “모두가 주목하고 있던 미국 화장품 규제 변화의 첫발을 VCRP 중단으로 시작한 것”이라고 전했다. 이어 그는 “다만, VCRP 데이터가 신규 시스템으로 이전되거나 보존되기를 바라는 많은 이해당사자들은 실망하였을 것”이라고 말하며 “기존에 VCRP를 등록했던 국

2023년 4월 30일 내 화장품 원료 정보 플랫폼 등록 시한이 1년 연장됐다. 어제(27일) 중국 NMPA는 ‘화장품 원료의 안전 정보 관리 조치 개선(2023년 34호)’에서 기등록 및 신규 제품에 들어가는 원료 안전 정보 의무화 유예기간을 연장한다고 밝혔다. 해당 공고에는 화장품 원료의 안전성 정보 내용, 제출방법, 과도기 정책 이행에 대한 조정 등 내용이 포함됐으며, 이전 공고 내용보다 최우선으로 적용된다고 강조했다. NMPA 전문인증기관 리이치24시코리아(Reach24h Korea) 손성민 대표는 “이번 결정은 중국 업계 의견을 비공개로 청취하고 여러 요인으로 인해 원료 안전성 정보 제출이 기간 내 수집 및 확보가 어려울 것으로 판단한 결과”라고 설명했다. 1년 유예 과도기에 해당하는 내용으로 ① 2024년 1월 1일 부터 특수화장품 허가 또는 일반화장품 비안 시 제품의 모든 처방 원료에 대한 원료 안전 정보 제출 ② 2021년 5월 1일 이전에 등록된 제품은 ‘화장품 안전 기술 규범’에 따른 규격의 원료가 사용된 경우에는 2023년 말까지 원료 안전 정보 보완 제출 ③ 2021년 5월 1일~2023년 12월 31일 간 등록된 화장품은 연말까지 고위

보건복지부가 보건산업 수출 증대에 팔을 걷어붙였다. 복지부는 24일 비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의에서 ‘바이오헬스 산업 수출 활성화 전략 방안’을 발표했다고 밝혔다. 다만 현장에서 느끼는 애로사항 해소를 위한 '한 방'이 보이지 않아 아쉽다는 반응이다. 바이오헬스 산업은 진단기기 수출 등에 힘입어 최근 5년간(‘18~’22) 타 산업 대비 높은 수출성장률(13.2%)을 기록했었다. 다만 포스트 코로나를 맞아 세계적인 경제성장률 정체 및 각국의 규제 강화로 수출여건이 악화된 상태. 이에 따라 복지부는 화장품·의약품·의료기기 등 산업별로 경쟁 우위 분야의 성장세를 지속 유지하는 한편 새로운 시장 창출을 통해 수출 저변을 넓혀가는 전략을 마련했다고 설명했다. 화장품 수출 활성화를 위해 ① 중국 규제강화 대응 및 온라인 마케팅 지원 ② 수출경쟁력 강화 기반 조성 ③ 수출시장 다변화 지원 ④ 수출 전주기, 맞춤형 종합컨설팅 지원체계 구축 등을 제시했다. 우선 최대 수출시장인 중국의 규제 강화 대응 및 한류를 활용한 아세안+중동 등 수출시장 다변화에 초점을 두기로 했다. 중국 규제강화 대응과 관련 ▲원료 안전성 평가정보(물리·화학적 특징, 위해요소 등)를 연간 4

중국 치약의 등록제도가 2023년 12월 1일부터 시행된다. 23일 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)은 ‘치약감독관리방법’을 발표하고 이를 확인했다. 앞서 NMPA는 치약이 화장품의 범위에 포함되지 앟지만 ‘화장품감독관리조례’에 따라 ‘치약 기사용원료 목록’과 신원료 등재 원료를 사용할 경우 NMPA 플랫폼에 등록해야 한다고 예고했었다. 중국인증전문 CAIQTEST KOREA 김주연 본부장은 “구강케어 제품 유통기업들은 ‘치약’의 정의에 따라 ‘등록’ 대상 여부를 파악하여 중국시장 진출을 계획해야 한다. 예를 들어 가루나 고체 형태이 치약이나 거품치약의 경우 모두 ‘치약’으로 정의하지 않으므로 유통시 ‘치약’이라는 용어를 사용할 수 없으니 주의해야 한다”고 설명했다. 이번에 발표된 ‘방법’은 치약의 정의를 “마찰방식으로 인체 치아 표면 및 그 주변 조직에 청결, 미화, 보호 목적으로 사용하는 크림 제형의 것을 말한다”라고 규정하고 있다. 따라서 ▲치약 완제품: 일반화장품과 유사하게 등록, 효능 범위는 충치예방·플라그 억제·항상아질과민증·잇몸 문제 완화 ▲치약 신원료: 화장품 신원료 허가/등록제도와 유사, 효능범위는 방부·착색 (허가), 기타 신원료(등록)

화장품의 2023년 1~2월 누적 수출액 상위 20개국을 분석한 결과 K-뷰티 콘텐츠 인기국가의 수출이 큰 폭 증가한 것으로 나타났다. 또한 한류 붐에 힘입어 ‘수출다변화’로의 가시적 변화도 눈에 띄게 드러났다. 현재 2월 누적 화장품 수출액은 11.2억달러로 전년 대비 3% 감소했다. 그럼에도 전체 수출액의 95%를 차지하는 상위 20개 국가 중 16개국이 두 자릿수 수출 증가율을 기록 중이어서 고무적이다. 증가 국가 가운데 베트남이 4위권으로 껑충 뛰어올랐다. 올해 증가율도 54%로 기록적이다. 홍콩은 기저효과와 중국 우회 수출 물량 증가로 12% 증가했다. 증가율이 높은 국가는 △카자흐스탄 74% △아랍에미리트연합(UAE) 57% △베트남 54% △키르기스스탄 50% 태국 42% 순이었다. 이외 호주, 필리핀, 러시아, 캐나다 등도 호조다. 이들 국가 수출액은 같은 기간 역대 최대기록이다. 이에 따라 2개월만에 1천만달러 이상 수출한 국가는 15개국으로 작년(‘22) 11개국을 훌쩍 뛰어넘었다. 이는 중국 편중도의 감소로 나타났다. ‘23년 1~2월 화장품 수출액 중 중국 비중은 32%로 크게 낮아졌다. 홍콩을 포함해도 38%에 그쳐 사상 최저 수준이다

3월 5일~7일 기간 뉴욕 재빗츠센터에서 ‘2023 IECSC NY'가 열린다. IECSC는 뉴욕에서 진행되는 뷰티 박람회 중 가장 큰 규모와 오랜 역사를 자랑한다. 국내외 유망 미용전시회를 주관하는 코이코(KOECO, 대표 김성수)는 한국관을 구성, 참가한다. 올해 전시회는 펜데믹 이후 전세계 화장품시장 동향과 북미시장의 수요를 파악할 수 있어 유망 기업이 참가한 것으로 알려졌다. IECSC는 뉴욕을 시작으로 시카고-라스베가스-플로리다 순으로 진행된다. 주요 카테고리는 스파/살롱 제품, 스킨케어, 에스테틱, 미용기기 등을 타깃으로 비즈니스 매칭을 희망하는 업계 종사자들이 대거 참관한다. 매년 미주를 비롯해 전세계의 뷰티 업계 종사자들이 방문하며 80%에 육박하는 현장 구매력과 계약 체결률이 높은 것으로 알려져 있다. 또한 이번 전시회에서는 헤어, 색조, 네일 등 코스메틱 전문 전시회 International Beauty Show(이하 IBS)와 상호 입장할 수 있으며, 에스테틱/스파 제품 시연과 헤어 네일 퍼포먼스 등 다양한 볼거리를 제공한다. 코이코는 ‘2023 IECSC NY’에 이어 라스베가스 등 전시회의 국내 유일 주관사다.