한국과 일본의 화장품 빅4 중 LG생활건강과 시세이도는 웃고, 아모레퍼시픽과 가오가 운 이유는? 바로 중국인 관광객을 만족시킨 ‘프레스티지 브랜드’ 때문이었다. LG생활건강은 럭셔리 브랜드인 후와 숨이, 시세이도는 프레스티지 퍼스트 4대 브랜드인 시세이도·끌레 드 뽀 보떼·나스(NARS)·입사(IPSA)가 실적 개선의 주인공 브랜드였다.(CNC NEWS 3월 20일 보도 http://www.cncnews.co.kr/news/article.html?no=3197) 두 회사의 프레스티지 브랜드는 중국인 관광객들이 백화점과 면세점에서 고급 화장품을 싹쓸이 했다. 또 중국에 돌아가서도 품질에 만족해 재구매를 통해 지속적인 매출 신장이 이뤄지고 있어, 올해도 견조한 성장이 예상된다. LG생활건강의 후+숨은 1.8조원의 매출로 전체 매출액 중 55%를, 시세이도는 4대 브랜드가 전체 매출액의 42%를 올렸다. 이에 따라 프레스티지 브랜드의 견조한 성장세를 이끄는 중국의 고급 소비재 시장이 주목된다. 중국 현지에서도 로레알과 유니레버는 상승세, 아모레퍼시픽과 에스티로더는 하락세다. 그만큼 고급화장품 브랜드의 경쟁이 치열해 춘추전국시대라는 분석이다. 코트라 상하이 무역관

최근 푸동 신구에서 시범 사업인 수입화장품 등록관리제의 10개 도시 확대 실시 소식이 전해지면서 “위생허가 없이 들어간다”는 잘못된 정보가 전해지고 있어 주의가 필요하다. 북경매리스 이용준 한국대표는 “작년부터 시행 중인 푸동 신구 시범사업이 마치 위생허가 없이도 중국 유통이 가능하지 않느냐는 문의가 잇달아 이를 설명하는 데 애를 먹고 있다”고 전했다. 그는 “현행 시범사업은 등록기간이 1개월 이내로 단축됐을 뿐이며, 기존 사전 심사가 사후로 바뀐 것에 불과하다”며 “중국에 화장품을 수출하려면 위생허가는 반드시 필요하며 절차는 동일하다”고 강조했다. 작년 1월 17일 중국 CFDA는 ‘상하이시 푸동신구 수입 비특수용 화장품 등록관리제 실시에 관한 공고(关于在上海市浦东新区试点实施进口非特殊用途化妆品备案管理有关事宜的公告, 2017년 제7호)’와 ‘상하이시 푸동신구 수입 비특수용 화장품 등록관리세 실시 방법 (잠정)에 관한 공고(总局关于发布上海市浦东新区进口非特殊用途化妆品备案管理工作程序(暂行)的公告, 2017년 제10호)를 발표하고, 이 조치는 2017년 3월 1일부로 정식 시행되며 2018년 12 월 21일까지 한시적으로 시행된다고 발표했다. 중국의 조치는 궁극적으

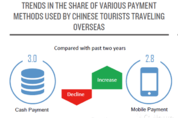

방한 중국인 관광객이 한국에서 지출하는 경비는 1인당 평균 3007달러로 조사됐다. 알리페이가 리서치 전문기업 닐슨과 공동 발표한 ‘2017 중국인 관광객 해외 소비 및 지불 행태 보고서’의 분석 결과다. 이 보고서는 중국인 해외 여행객 2009명을 대상으로 해외여행 소비성향과 지불행태를 알아봤고 100명의 한국인과 5개국 613명의 해외 여행객을 포함해 국적별 소비성향도 비교했다. 보고서에 따르면 한국은 2017년에 중국인이 5번째로 많이 찾은 여행국이다. 국내 여행지 중에서도 제주도, 서울타워, 동대문, 경복궁을 꼽았다. 한국에서는 면세점 쇼핑을 가장 선호했고 뷰티샵과 약국의 구매도 높은 편이었다. 중국인 해외 관광객은 해외 현지에서 1인 평균 3064달러를 지출했는데 한국에서는 1인당 3007달러를 소비했다. 아시아에서 1위를 차지했고 전체 여행국 중 4위를 기록했다. 중국인 관광객이 가장 많이 소비하는 용도는 762달러를 기록한 쇼핑(25%)이었다. 이어 숙박 19%, 식음료 16% 등의 순이었다. 반면 타 국적 여행객들은 숙박(29%) 경비가 가장 많았고, 식음료 18%, 쇼핑 15%를 사용했다. 중국인 해외 여행객보다 상대적으로 쇼핑 지출이 적었다

유커의 귀환 지연이 장기화될 조짐이다. 게다가 중국 소비시장의 소비율 저하와 구링허우(90后)의 가성비 상품 선호 현상, 웨이상의 진화 등 여건 변화에 따라 화장품 업체들도 새로운 전략이 필요해 보인다. 본지가 조사한 2017년 화장품 상장사 26개의 성적표는 붉은 행렬 일색이었다. 영업이익은 LG생활건광과 제이준코스메틱의 단 2개사를 빼고 큰 폭의 감소 또는 적자전환을 기록했다. 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 업체만도 20개사에 달했다. 원인은 똑같이 △사드 이슈로 인한 매출액 감소 △중국 관광객 감소에 따른 면세채널과 관광상권 매출 하락이다. 이밖에 브랜드숍은 H&B숍과의 경쟁 심화를, ODM사는 해외 진출 사업의 고정비 증가 등을 이유로 들었다. 특히 의외의 실적을 보인 건 ODM, 부자재 업체들이다. 작년 초만 해도 사드 타격에서 비켜갈 것으로 모든 증권사가 예측했으나, 영업이익 하락은 피해가지 못했다. 한국콜마가 한자릿 수 감소일 뿐 코스맥스, 코스메카코리아, 연우, 코스온, 제닉 등 영업이익이 큰 폭으로 하락했다. 2017년 실적 부진을 가져온 사드 보복 외 중국 소비시장의 변화도 주목된다. 중국 실적 회복을 위한 전제 조건은 세

알리바바 마윈 회장이 처음 제창한 ‘신유통’이 온라인+오프라인+물류의 융합 형태로 세계의 소매유통 트렌드를 주도하고 있다. 무인상점에서 ‘가상 메이크업 미로’를 통해 체험 효과 후 화장품을 모바일 결제하고 가장 가까운 상점까지 초고속 배송하는 시스템이다. 중국 진출 화장품기업들에겐 유통 업그레이드 과정에서 새로운 기회를 발굴할 호기다.(자료=KDB 미래전략연구소) #1 중국의 스마트 화장품 자동판매기 알리바바의 무인 상점 티몰에는 스마트 화장품 자동판매기가 설치돼 있다. 소비자는 ‘가상 메이크업 미로’에서 3D시뮬레이션 기술과 안면인식 기술을 통해 실제 제품 사용한 것과 같은 모습을 재현해 볼 수 있다. 결제는 QR코드 스캔을 통해 완료된다. 또 다른 장면 하나. 징동의 무인 편의점 ‘벤리펑(便利蜂)’에서는 QR코드나 안면인식 등을 통해 매장에 들어가 모바일결제로 셀프 구매가 가능하다. 또 굳이 편의점에 가지 않더라도 앱을 사용해 구매하면 근처 매장으로 배송이 이루어진다. 최근 중국은 알리바바, 텐센트 등 거대 IT기업이 전자상거래 플랫폼 기반으로 소매유통 혁신을 주도하고 있다. 온라인+오프라인+물류의 세 분야를 융합한 신소매(新零售)로 트렌드를 주도하고 있

스킨 로션 39 : 61, 바디 로션 42 : 58, 파운데이션 43 : 57 색조화장품 49 : 51 중국 시장에서 해외 브랜드 vs 로컬브랜드의 선호도 조사 결과다. 맥킨지의 ‘2018년 중국 소비자들의 소비성향’ 보고서 내용으로, 중국 화장품 시장에서 해외 브랜드라고 무조건 팔리지 않는다는 걸 상징적으로 보여준다. 중국 소비시장이 가성비 중시로 패턴이 변화하면서 젊은층을 중심으로 이성적 소비가 자리 잡고 있다는 설명이다. 최근 삼성전자 스마트폰 갤럭시의 작년 중국 시장 점유율이 2.4%로 8위에 머물러 충격을 줬다. 상위 1~4위는 중국 로컬브랜드인 화웨이·오포·비보·샤오미 등으로 65.5% 점유율을 기록했다. 5위는 애플, 6위 지오니 7위 메이쥬 등이다. 갤럭시의 굴욕은 화장품으로 번질 기세다. 중국 소비자들이 해외 브랜드라고 무턱대고 좋아하는 시기는 지났다는 의미다. 실제 ‘메이드 인 코리아’로 화장품 판매는 한계에 부딪쳤다는 얘기는 많았다. 한국파워셀러협회 관계자는 “중국에서 ‘메이드 인 코리아’라는 이유로 팔리는 화장품은 없다. 국가를 보고 화장품을 고르기 보다는 믿음이 가는 브랜드에 중국 소비자의 관심이 크다”고 전했다. 90년대 이후 출생한

네오팜(대표 이대열)의 3개 브랜드가 올해 1월 아시아 최대 뷰티스토어 SASA(사사)의 홍콩∙마카오 115개 전 매장에 안착했다. SASA(사사)는 홍콩, 중국, 싱가폴 등 아시아 지역 280여개 이상의 매장을 보유하고 있으며, 700여개가 넘는 브랜드 제품을 판매하는 아시아 최대 뷰티 스토어다. 네오팜은 대표 브랜드 ‘아토팜’을 비롯, ‘리얼베리어’, ‘더마비’ 등 국내 H&B 스토어와 뷰티앱 에서 우수한 제품력을 인정받은 브랜드를 동시 입점시켜 중화권 내 높아진 인지도와 인기를 증명했다. 아토팜은 칸타월드패널 코리아 조사에서 2017년 국내 유아용 바디케어 시장점유율 1위를 기록한 민감피부 전문 스킨케어 브랜드다. 홍콩∙마카오 지역 115개 SASA(사사) 매장에서 판매되는 제품은 아토팜 MLE 크림 외 9종, 리얼베리어 인텐스 모이스처 크림 외 8종, 더마비 데일리 모이스처 바디로션 외 4종으로 브랜드별 주요 인기제품 총 24종이다. 네오팜 관계자는 “최근 환경과 다양한 외부요인으로 중화권 소비자들의 피부에 대한 관심이 증가하면서 안전성이 검증된 화장품을 선호하는 추세”라며 “홍콩∙마카오 SASA 입점을 계기로 현지 소비자를 공략하기 위한 적극

소득 향상으로 구매력이 증가 추세를 보이고 있는 중국 소비자들은 △가격보다는 우수한 품질 △안전한 제품 △삶의 질 향상 소비 △건강 및 녹색소비 △편의점 이용 증가 등의 트렌드로 나타났다. 코트라 칭다오무역관이 닐슨(Neilsen) 조사를 인용한 보고서를 보면 “중국 소비자는 제품 구입 결정에 가장 큰 영향을 주는 요소가 ‘가격’인 소비자는 30%에 불과하다”고 전했다. 세계 70개 국가를 대상으로 한 ‘가격 중시도가 높은 국가 순위’에서 중국은 뒤에서 두 번째로 하위권이었다. 반면 미국과 캐나다 소비자는 각각 51%, 48%였다. 닐슨 조사 응답자의 65%는 지인의 추천으로 신형 제품을 구입하는 것으로 나타났다. 또 중국의 경우 최근 5년간 식품잡화(응답자의 60%), 의류(56%), 여가활동(52%), 여행(52%), 외식(50%) 순으로 영역 소비가 증가했다. 이는 중국 소비자들이 삶의 질을 중사하는 경향을 보여주며, 향상된 생활수준이 미래 성장산업과 연결될 수 있다. 중국 소비자는 고품질 및 제품 보장 등 측면에서 안전한 제품을 선호했다. 유망 품목은 소비재 중에서는 의류와 화장품이 꼽혔다. 그 외 유제품(37%), 자동차(32%), 구강케어(31%)