화장품은 기업이 마음대로 만드는 걸까? 그렇지 않다. 철저히 법의 규제에 따라 만들어진다. 화장품에는 피부를 보호하는 것 외 성분은 들어가지 않는다. 만일 그 이상의 효과가 있다면 허락된 양만 쓰일 수 있다. 인체에 위해가 발생할 가능성도 적고 치명적인 위해 사례가 발생한 기록도 없다. 때문에 소비자들은 화장품을 믿고 쓸 수 있다. 화장품법도 책임판매업자에게 품질관리 및 책임판매 후 안전관리를 지게 하고 있다.

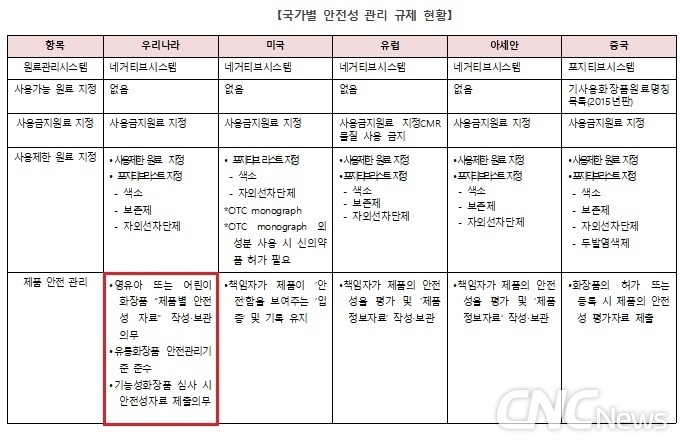

기업 스스로 제품의 안전을 책임지는 게 네거티브 시스템이며, 유럽·미국·일본·아세안이 채택한 글로벌 스탠다드다.

현재 우리나라 화장품산업은 식약처가 안전성·기능성 기준을 정하고 이를 관리하는 半 네거티브 시스템이다. 이를 글로벌 규제 체계로 전환하고, 온전히 화장품법대로 하자는 게 ‘화장품 선진화 협의체’의 혁신 방안이다.

이에 대해 협의체 관계자는 “화장품산업은 내수:수출=36:64로 수출주도형 시장으로 바뀌었다. 내수가 정부관리 시장이라면 수출은 선진국 기업처럼 스스로 안전성을 책임져야 한다. 그래야 K-뷰티가 글로벌 규제 체계에서 조화를 이룰 수 있다”고 설명한다.

문제는 식약처 기준(기능성화장품)에 길들여진 국내 기업의 안전관리 역량 강화다. 물론 그리 어려운 문제는 아니라고 판단된다. 이미 수출기업들 대부분이 CPNP나 미국 FDA, 중국 NMPA 등에 적응하고 있기 때문이다.

중요한 것은 코스메슈티컬·더마·메디코스·병원용 화장품 등 기능·효능 등에서 수출 경쟁력을 갖추려면 이에 대한 위해평가나 CPSR(안전성 보고서), PIF(제품정보 파일)를 구축하고 있어야 하는 점이다.

협의체 관계자는 “기능성화장품의 유효성·안전성 심사, 일반 화장품의 원료 기준 리스트, 위해 평가 등 정부 중심 관리→기업 자체의 위해평가로 바뀜에 따라 준비가 필요하다”고 말한다. 지금껏 기업이 사용하는 원료에 대한 안전성 자료가 부족하며 이를 평가하기 위한 전문인력도 없는 상황이라고 덧붙였다.

이를 위해 협의체는 “안전관리 역량을 글로벌 수준으로 강화시키기 위해 현재 어린이용 화장품 등에서 운영되는 ‘제품별 안전성 자료’의 작성·보관 제도를 단계적으로 확대해야 한다”고 제안하고 있다.

그 선결 작업으로 대한화장품산업연구원은 ‘화장품 및 원료 안전성 통합 정보 시스템’으로 ▲화장품 및 원료 안전성 평가 보고서 작성을 위한 5735종의 평가자료 구축 DB ▲다빈도 사용 원료의 안전성 평가 정보를 해외 인증시 즉각 제공(안전성 검토 시스템 http://csrs.kcii.re.kr/) ▲동물대체시험법(in silico)을 이용한 안전성 예측 시스템(http://csp.kcii.re.kr) ▲국가별 규제 원료 DB시스템(http://cis.kcii.re.kr/) 등을 구축, 이를 교육시키고 있다.

또한 화장품 안전성을 평가할 수 있는 전문인력 양성(assessor)도 시급하다. 협의체 관계자는 “유럽 CPNP나 미국 MoCRA 등에서 요구하는 품질·안전성 평가를 위해 책임판매업자 또는 전문가에 의한 CPSR(안전성 보고서)을 비치해야 한다. 국내나 글로벌의 안전성 수준은 똑같다”며 “책임판매업자의 글로벌 규제 조화 체계에 맞춘 인식 전환이 요구된다”고 강조했다.

혹자는 정부가 관리하는 수준의 화장품을 믿을 수 있지만, 중소기업에게 맡기기에는 위험하다는 인식을 드러낸다. 그렇지만 글로벌 수출 3위의 K-뷰티를 믿지 않는다면 자가당착이다.

공자는 “믿음이 없으면 설 수 없다”고 했다. 이제 화장품 책임판매업자는 스스로 무신불립(無信不立)을 말할 때가 왔다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 ‘네거티브 시스템’으로의 인식 대전환이 필요하다. 소비자들을 기만하는 공포 마케팅과 EWG, 유해성분 개수를 보여주는 앱(화해)이 사라지는 건 덤이다.